Très belle réflexion « célinienne » lue dans l’Incotidien

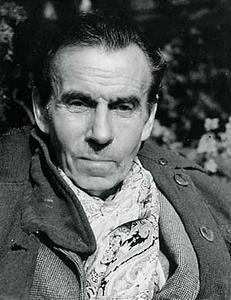

L’homme est lourd, se lamentait le brave docteur Destouches dans un enregistrement célèbre. Il est pesant, il est épais. Il se traîne autour de son ventre, vaincu par la gravité, il formique en ahanant, il déroule ses chenilles tout transpirant, tout le retient au sol, la pression atmosphérique, son inique cupidité, ses corps caverneux qui baillent d’ennui vers le capiton des greluches. De quel homme parlait Céline ? De son voisin, l’homme du XXe siècle, cet homme couronné par le matérialisme, enfin tombé dans son corps, à jamais ramassé dans sa chair, repoussé tout au fond par les feux d’artifices de la Grande Guerre Civile, par les canonnades qui l’ont à jamais réduit à un morceau de barbaque tendu entre berceau et charnier.

L’homme célinien est aussi le Roquentin de La Nausée, il est aussi le Cripure du Sang Noir, ces grands romans de l’entre-deux guerres qui désignaient à travers leurs héros une France vaincue, terrassée par le nouveau monde, une France rapetassée dans ses ornières, clôturée déjà par les tentations européennes naissantes.

Le mâle européen qui avait survécu à Verdun ne pouvait faire autrement que de se réfugier dans sa chair, car le ciel et l’horizon lui étaient à jamais condamnés, cadenassés par le feu liquide des bombes et des balles traçantes.

La foi du charbonnier, cette foi épaisse et simple des ruraux d’alors n’était certes pas un appel vers les cieux mais plutôt un hommage à la terre et à ses fruits. Un hommage au rendement, en quelque sorte, à toutes choses pesantes ici-bas, les mamelles de la terre, les bogues et les vignes qui fricotent dans les basses-saisons avant d’éclore, le mufle des chiens et les hanches trop larges des garçonnes. Cette homme recueilli au fond de sa chair, avec sa poussière d’âme qui s’agglomère comme dans les trous d’une passoire, est vaincu par la gravité précisément parce que le ciel s’est ouvert, qu’il a crevé comme une panse, poignardé par les mortiers et par le grand phallus nucléaire.

La belle architecture métaphysique des nuées, théorisée par les grecs puis par les pères de l’Église, a été mise à sac à jamais, il ne reste du ciel que sa charogne, qu’une carcasse vide ouverte aux vents stellaires.

Le ciel est mort, disait un beau titre de l’écrivain de SF oublié John W. Campbell. A la même époque, Simone Weil, réfugiée à Marseille, elle aussi condamnée à errer en aveugle dans sa propre chair, interroge cette nouvelle complexion du monde : le cosmos n’est plus le fruit d’une raison divine, d’une « fruition », comme le disaient les mystiques, il n’est plus qu’une pendeloque arrachée au front des Dieux, une membrane qui se balance au dessus du globe avec un ricanement de pendule. Simone Weil en tire sa plus formidable intuition : la grâce n’est atteignable que par la pesanteur. Dans cette Europe d’acier et de terreur, elle entrevoit la possibilité de Dieu, précisément parce que les cieux se sont vidés, parce que l’imagination des théologiens n’est plus qu’un vilain souvenir. Ce ciel subitement vacant, c’est le début de toute création : c’est bien en se retirant du monde que Dieu a créé le monde – Weil n’a probablement pas oublié ses origines juives en ré-interprétant à sa matière de chrétienne fraichement convertie le tsim-tsoum des kabbalistes…

L’homme célinien, l’européen pesant des années 40 provient donc de cette évacuation des cieux qui l’a plaqué au sol et a peut-être remis entre les deux la possibilité de Dieu. Cette pesanteur, c’est tout ce qui lui reste de divin, cette capacité à n’être que chair, que devenir, que pourrissement. Et donc à pouvoir accueillir à nouveau l’idée de Dieu et de son amour tout puissant. De cet amour que Dieu nous mendie à travers notre pesanteur même.

Mais voilà t-y pas qu’aujourd’hui, même cette pesanteur est mise en doute. Dans leurs grotesques cercueils flottants de grotesques cosmonautes s’amusent à cabrioler. Tout le monde flotte ici aussi. Perchés sur coussins d’air, sur roues, sur patinettes, sur drones de combat, sur parapentes, bientôt encodés, numérisés, placés en distance-ciel, commutés au grand Nuage des Volitions, cloudés par les serveurs voraces, l’homme se targue de ré-investir ce ciel vacant, de vaincre sa pesanteur, d’abolir cette dernière pierre charbonneuse qui le retient au sol et qui n’est jamais qu’un sarment de Dieu obscurci par le temps. Bientôt téléchargeable dans un simulacre, une copie numérique qui lui permettra d’investir une éolienne, un ascenseur spatial, un satellite d’observation.

L’homme-œil, l’homme-bouche, l’homme-cerveau attendent au tournant du siècle. Cette homme délivré de sa pesanteur, aura déjà remplacé sa chair par la graisse, la graisse des rouages, la graisse des machines, la graisse des pièces minuscules qui font la trame de ce nouveau réel absurdement technique et absurdement clos.

Aujourd’hui, Céline se lamenterait probablement de ceci : l’homme du XXIe siècle est désespérément léger. Léger et graisseux tout à la fois. Privé de son lien au sol, prenant la terre pour une simple interface, il se tuméfie de nuages, s’aère de technique. Lorsque Dieu reste au sol, prisonnier des pierres, rêvant à cette île qu’il a cessé d’investir.

Par Marc Obregon